Ампутация нижних конечностей, уменьшение массы тела, сосудистого русла, влияние гипокинезии, стресса, выраженные нарушения статодинамической функции опорно-двигательной системы оказывают существенное влияние на гомеостаз организма. Снижаются функциональные резервы кардиореспираторной системы, нарушаются обменные процессы, снижается толерантность и физической нагрузке.

Клинические наблюдения свидетельствуют, что у многих инвалидов масса тела приближается или достигает значений, которые были до ампутации. Ранее проведенные нами исследования позволили установить, что частота развития избыточной жировой массы тела находится в прямой зависимости от уровня ампутационного дефекта. После ампутации на уровне голени ожирение развивается в 37,9% случаев, бедра — в 48,0% случаев, после ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедер, бедра и голени — в 64,2% случаев. Хорошо известно, что ожирение часто сопровождается развитием пограничной артериальной гипертензии или гипертонической болезни. Нарушения метаболических процессов, изменения функционального состояния сердечно-сосудистой системы негативно сказываются на эффективности реабилитационных мероприятий, затрудняют протезирование и освоение ходьбы на протезах, и в целом, снижают реабилитационный потенциал.

Целью настоящей работы являлось определение жировой массы тела у инвалидов, перенесших ампутации нижних конечностей, выявление зависимости степени развития ожирения от уровня дефекта.

Под нашим наблюдением находилось 89 мужчин, из них 30 человек после ампутации на уровне голени, 25 — после ампутации бедра, 12 человек — после ампутации обеих голеней и 22 — перенесли ампутации обоих бедер, бедра и голени. Возраст наблюдаемых инвалидов колебался от 20 до 37 лет. Причиной ампутации конечностей во всех случаях послужили травмы различного характера. Из общего числа инвалидов поступили в клинику для первичного протезирования 35 человек, для повторного — 54 человек. Результаты антропометрических исследований были сопоставлены с контрольной группой, которую составили 12 практически здоровых мужчин, аналогичного возраста.

Для непрямого определения жировой массы тела использован метод калиперметрии. С помощью калипера определялась толщина кожных складок в различных частях тела, всего 8 складок. У инвалидов, перенесших ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедер, кожно-жировая складка на передней поверхности бедра не измерялась ввиду атрофии мягких тканей, обусловленной усечением конечности. Количество жировой массы определялось по формуле, предложенной Matiegka u Behnke (1959). Рассчитывались величины подкожного и внутреннего жира (Н. Лутовинова и соавт., 1969), а также отношение общей жировой массы тела и массы подкожного жира к редуцированной площади поверхности тела. Статистическая обработка результатов исследований проводилась методами вариационной статистики. Достоверность различий между средними величинами определялась с помощью t — критерия Стьюдента. Помимо этого был использован метод корреляционно-регрессивного анализа. Рассчитывались коэффициент корреляции (Rx/y), ошибка коэффициента корреляции (mr), коэффициент линейной регрессии (Ву/x), достоверность коэффициента корреляции определялась с помощью z-преобразования Фишера.

Проведенные наблюдения свидетельствовали, что ожирение развивалось у лиц молодого и среднего возраста, причем, как правило, в течение первого года после перенесенной ампутации. Предварительный анализ результатов исследований не выявил зависимости развития жировой массы тела от такого фактора, как пользование протезами. Поэтому определение жировой массы тела проводилось совместно у первично и повторно протезируемых пациентов.

Результаты антропометрических исследований по непрямому определению жировой массы тела у инвалидов с различными уровнями ампутации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Изменение жировой массы тела после ампутации нижних конечностей (M±m)

| Показатели | Контрольная группа (n=12) | Ампутация голени (n=30) | Р3-4 | Ампутация бедра (n=25) | P 3-6 | Ампутация обеих голеней (n=12) | P 3-8 | Ампутация обоих бёдер, бедра и голени (n=22) | P 3-10 |

| Масса тела (кг) | 73,7±2,0 | 70,8±2,6 | — | 71,6±3,2 | — | 70,5±2,9 | — | 61,5±2,1 | <0,001 |

| Толщина кожно- жир. складки (мм) | 3,96±0,39 | 6,52±0,63 | <0,0l | 7,78±0,76 | <0,01 | 7,23±0,83 | <0,01 | 9,36±1,16 | <0,001 |

| Общая масса жира (D) (кг) | 9,73±1,02 | 15,05±1,63 | <0,05 | 15,53±1,99 | <0,01 | 16,83±2,05 | <0,02 | 19,45±2,20 | <0,001 |

| Масса подкожно- гожира (D|) (кг) | 4,65±0,64 | 8,I7±1,14 | <0,05 | 9,98±1,29 | <0,01 | 10,62±1,52 | <0,01 | 12,34±1,40 | <0,001 |

| Содержание жира в массе тела (%) | 12,52±1,29 | 21,06±1,78 | <0,01 | 22,94±2,04 | <0,01 | 25,60±2,09 | <0,001 | 31,62±1,27 | <0,001 |

| Масса внутреннего жира (D2) (кг) | 4,56±0,38 | 6,63±0,56 | <0,02 | 7,38±0,72 | <0,01 | 7,41±0,82 | <0,02 | 8,61±0,69 | <0,02 |

| D/S(кг/м2) ‘ телаv‘ ‘ | 4,88±0,52 | 8,47±0,81 | <0,01 | 10,06±1,01 | <0,01 | 9,35±1,08 | <0,01 | 12,15±1,33 | <0,001 |

| D/S (кг/м2) 1 тела | 2,58±0,32 | 4,54±0,56 | <0,02 | 5,76±0,67 | <0,01 | 5,97±0,95 | <0,01 | 7,71±0,30 | <0,001 |

У лиц, составивших контрольную группу, антропометрические показатели отражали пропорциональное развитие тела, нормостенический тип конституции. Жировая масса у них была 9,37 кг, что составляло 12,52% от общей массы тела. Масса подкожного жира составляла 47,8%, внутреннего жира 47,0% от общей жировой массы тела. Полученные данные отражали нормальный процесс жироотложения, состояние обменных процессов и соответствовали литературным данным.

У инвалидов, перенесших ампутацию на уровне голени (потеря массы тела в пределах 5%), масса тела по сравнению с контрольной группой оказалась уменьшенной на 4,0%. Толщина кожно-жировой складки, по сравнению с контрольной группой оказалась увеличенной на 64,6% (Р<0,01),что отразилось на величине общей жировой рольный показатель на 54,7% (Р<0,05). Содержание жира в общей массе тела составило 21,06%, что превышало показатель контрольной группы на 68,2% (Р<0,001). В общей массе жира доля подкожно-жировой клетчатки составила 54,3%, доля внутреннего жира — 44,1%. В контрольной группе, как было отмечено выше, эти показатели составляли 47,8% и 47,0%, соответственно.

Таким образом, увеличение жировой массы тела происходило, преимущественно, за счет увеличения подкожного жира. Относительные показатели, отражающие отношение общей массы жира к редуцированной площади поверхности тела и отношение подкожного жира к редуцированной площади поверхности тела увеличились, по сравнению с нормативными, на 73,5% (Р<0,01) и 76,0% (Р<0,02) соответственно.

Приведенные в таблице 1 данные отражают общую тенденцию к развитию избыточной жировой массы тела после ампутации на уровне голени. Следует отметить, что среди обследованных инвалидов начальные признаки и развитие ожирения I степени, было выявлено у 19 (63,3%) человек, ожирение II степени — у 9 (30,0%) человек и III степени — у 2 (6,7%) человек.

У инвалидов, перенесших ампутацию на уровне бедра (потеря массы тела 15,0%), масса тела по сравнению с контрольной группой оказалась уменьшенной всего на 2,9%. Толщина кожно-жировой складки составила 7,78 мм, что превышало показатель контрольной группы на 96,5% (Р<0,001), величина общей массы жира превышала контрольные значения на 59,6% (Р<0,01). Процентное содержание жировой массы тела составило 22,94%. В общей жировой массе тела доля подкожного жира составила 65,1%, доля внутреннего жира — 47,5%. Таким образом, наметилась тенденция, которая отражала закономерное увеличение жировой массы тела за счет преимущественного нарастания массы подкожно-жировой клетчатки. По сравнению с контрольной группой масса подкожного жира увеличилась на 114,6% (Р<0,01), внутреннего жира — на 61,8% (Р<0,01). В соответствии с увеличением жировой массы тела возросли относительные показатели, рассчитанные по отношению к редуцированной площади поверхности тела — на 106,1% и 123,2%, соответственно.

Более выраженное увеличение отношения массы подкожного жира к площади поверхности тела подтверждало выявленную тенденцию к преимущественному накоплению подкожно-жировой клетчатки.

Среди инвалидов, перенесших ампутацию на уровне бедра начальные признаки и развитие ожирения I степени, было выявлено у 13 (52,0%) человек, II степени — у 7 (28,0%) человек и III степени — у 5 (20,0%) человек.

У инвалидов после ампутации обеих голеней (потеря массы тела составляла 9,5%) масса тела уменьшилась на 4,4% относительно контрольной группы. Толщина кожно-жировой складки составила 7,23 мм, что превышало нормативный показатель на 82,6% (Р<0,01). Общая жировая массе тела увеличилась по сравнению с контрольной величиной на 73,0% (Р<0,02), что несколько превышало таковую (на 8,4%) у инвалидов, перенесших ампутацию на уровне бедра. Содержание жировой массы составило 25,6% относительно общей массы тела. В жировой массе доля подкожного жира составила 63,1%, внутреннего жира — 44,0%. По сравнению с контрольной группой масса подкожно-жировой клетчатки возросла на 112,4% (Р<0,01), внутреннего жира — на 62,5% (Р<0,02). Таким образом и в данной группе инвалидов увеличение жировой массы тела происходило за счет преимущественного увеличения подкожного жира, что в целом совпадало с тенденцией, выявившейся в предыдущих группах. Следует отметить, что процентное содержание внутреннего жира во всех рассмотренных группах оставалось практически неизменным и колебалось в пределах 44,0-47,5%. В соответствии с изменившейся массой тела и жирового компонента произошло закономерное увеличение относительных показателей, рассчитанных по отношению к редуцированной площади поверхности тела — на 91,6% (Р<0,01) и 131,8% (Р<0,01).

В данной группе начальные признаки и ожирение I степени было выявлено у 7 (58,3%) человек, II степени — у 3 (25,0%) человек и III степени — у 2 (16,7%) человек.

У инвалидов, перенесших ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедер, бедра и голени (потеря массы тела 25,0%) масса тела по сравнению с контрольной группой уменьшилась на 16,6% (Р<0,001). Толщина кожно-жировой складки достигла 9,36 мм, увеличившись по сравнению с контрольной группой на 136,4% (Р<0,01). Увеличение кожно-жировой складки сказалось на величине общей жировой массы тела, которая составила 19,45 кг, что превышало нормативную величину на 99,9% (Р<0,001), по сравнению с предыдущей группой она увеличилась на 15,6%. Содержание жировой массы достигло 31,62% относительно общей массы тела. В общей жировой массе тела доля подкожно-жировой клетчатки составила 63,4%, доля внутреннего жира — 44,3%. Таким образом, процентное содержание внутреннего жира, как в контрольной так и опытных группах, оставалось практически одинаковым. По сравнению с контрольной группой масса подкожного жира возросла на 165,4% (Р<0,001), масса внутреннего жира — на 88,8% (Р<0,02). Таким образом, подтвердилась выявленная ранее тенденция увеличения жировой массы тела за счет преимущественного нарастания массы подкожного жира, содержание внутреннего жира увеличивалось в меньшей степени. Увеличение жировой массы тела отразилось на относительных показателях. Отношение общей массы жира к редуцированной площади поверхности тела возросло на 148,9% (Р<0,001), отношение массы подкожного жира к редуцированной площади поверхности тела — на 198,8% (Р<0,001).

У инвалидов данной подгруппы начальные признаки и ожирение I степени было выявлено у 8 (36,4%) человек, II степени — у 7 (31,8%) человек и ожирение III степени — у 7 (31,8%) человек.

Таким образом, анализируя результаты антропометрических исследований можно констатировать закономерное увеличение жировой массы тела, в прямой зависимости от уровня перенесенной ампутации. Увеличение жировой массы тела, как в абсолютном, так и процентном выражении, достигало наибольшего значения после ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедер, бедра и голени. Нарастание жировой массы происходило, преимущественно, за счет массы подкожного жира.

С увеличением потери массы тела и, соответственно, ограничением двигательной активности, степенью нарушения обменных процессов увеличивалась частота развития ожирения. Частота выявления начальных признаков и ожирения I степени оказалась наибольшей у инвалидов, перенесших ампутацию на уровне голени. В остальных группах она постепенно снижалась, достигая минимального значения в группе инвалидов, перенесших ампутации обоих бедер, бедра и голени. Частота выявления ожирения II степени была приблизительно одинаковой в первых трех группах инвалидов, однако наблюдалась тенденция к его увеличению после ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедер, бедра и голени. Частота ожирения III степени оказалась минимальной после ампутации голени, примерно одинаковой у инвалидов, перенесших ампутацию бедра, обеих голеней и увеличивалась в группе инвалидов после ампутации обоих бедер, бедра и голени. Можно полагать, что всем инвалидам, перенесшим ампутации конечностей, в той или иной степени свойственны аналогичные метаболические изменения, обусловленные утратой конечности и соответственно определенной массы тела, изменения гомеостаза организма, что проявилось закономерным увеличением частоты и тяжести данной патологии. Помимо этого, при высоких уровнях усечения, особенно при дефектах обеих нижних конечностей, оказывают влияние и другие факторы, в частности, резкое ограничение двигательной активности, что способствует прогрессированию нарушений обменных процессов и увеличению избыточной жировой массы тела.

Так (рис. 1), после ампутации на уровне голени ожирение II степени выявлено в 30% случаев, III степени в 6,7% случаев, после ампутации на уровне бедра — в 28,8% и 20,6% случаев, после ампутации обеих голеней — в 25% и 16,7% случаев и после ампутации обоих бедер, бедра и голени — в 31,8% и 31,8% случаев, соответственно.

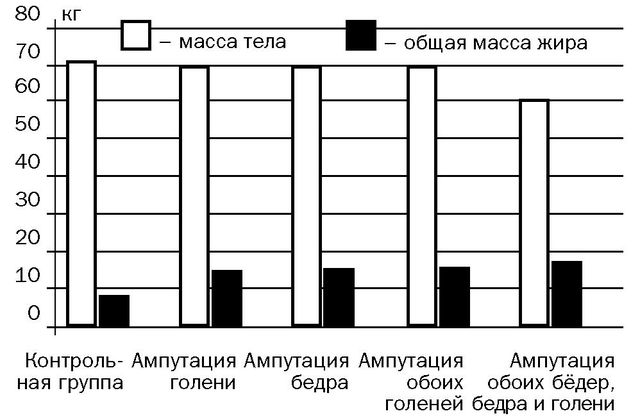

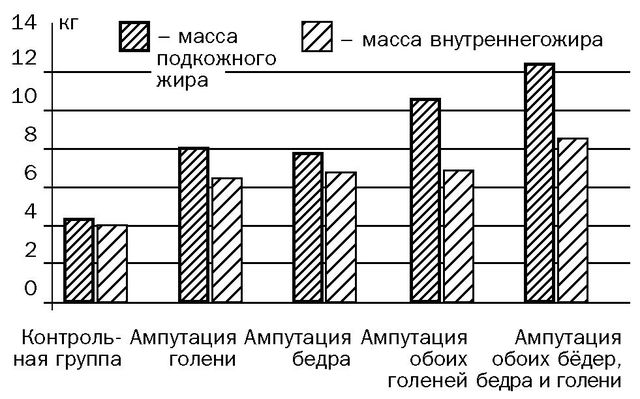

На последующих рисунках графически представлены выявленные особенности развития ожирения после ампутации конечностей. На рис. 2 представлено соотношение общей и жировой массы тела при различных уровнях ампутации. Статистически достоверное уменьшение общей массы тела происходило только после ампутации обоих бедер, бедра и голени. На этом фоне наблюдалось закономерное нарастание жировой массы, что по существу обуславливало отсутствие статистически достоверного уменьшения общей массы. На рис. 3 показана динамика увеличения массы подкожно-жировой клетчатки и внутреннего жира в зависимости от уровня ампутации. Во всех группах прослеживалось закономерное преимущественное увеличение массы подкожного жира по сравнению с внутренним жиром.

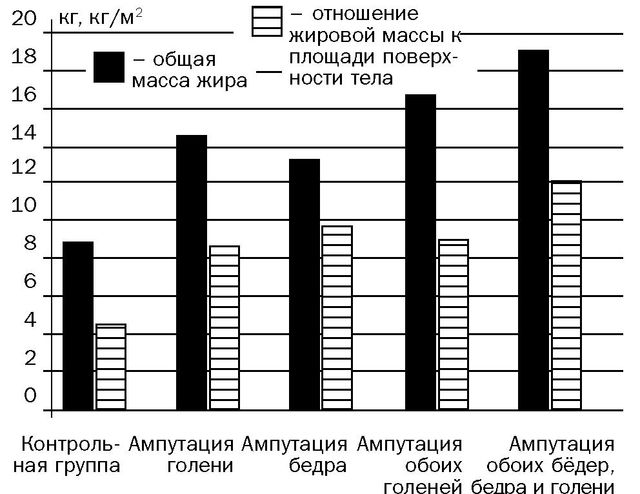

На рис. 4 представлено изменение жировой массы тела в сравнении с относительным показателем, отражающим отношение жировой массы к редуцированной площади поверхности тела. Также прослеживалось закономерное увеличение показателей в прямой зависимости от потери части тела, т.е. уровня ампутационного дефекта.

Как уже было отмечено выше, для анализа взаимосвязей между отдельными антропометрическими показателями был использован метод корреляционно-регрессионного анализа.

В таблице 2 приведены корреляционные зависимости между анализируемыми показателями жировой массы тела. Корреляционные зависимости свидетельствовали, что у здоровых людей, составивших контрольную группу, рост человека имеет слабую взаимосвязь с массой тела, общая масса тела в незначительной степени определяется жировым компонентом, т.е. мышечная и костная ткани играют ведущую роль в формировании массы тела. Взаимосвязь между массой тела, с одной стороны, подкожным и внутренним жиром, с другой стороны, характеризуется слабой и средней степенью зависимости. В тоже время корреляция между внутренним и подкожным жиром характеризуется высокой зависимостью. Взаимосвязь между показателями жировой массы тела и площадью поверхности тела практически отсутствует.

Таблица 2

Корреляционные зависимости между показателями жировой массы тела (RЛ± mK)

| Анализируемые зависимости у=ОД | Контрольная группа (n=12) | Ампутация голени (n=30) | Р 2-3 | Ампутация бедра (n=25) | P2-5 | Ампутация обоих бёдер, бедра и голени (n=13) | P2-7 |

| Рост Рост=АМ ) тела | 0,275±0,304 | 0,395±0,174* | — | 0,466±0,184* | — | 0,631±0,233* | — |

| М =f(D) тела | 0,455±0,283 | 0,677±0,139** | — | 0,824±0,118*** | — | 0,767±0,139** | — |

| М =f (D.) тела vV | 0,371±0,293 | 0,678±0,139*** | — | 0,807±0,123 | — | 0,746±0,201** | — |

| М =f(DJ тела 2 | 0,487±0,276 | 0,781±0,118**** | — | 0,835±0,1 14*** | — | 0,791±0,184*** | — |

| D,=f(D2) | 0,930±0,1 16*** | 0,956±0,055 | — | 0,962±0,057*** | — | 0,968±0,076*** | — |

| М =f(S) тела тела | 0,843±0,170*** | 0,892±0,085*** | — | 0,871±0,102*** | — | 0,864±0,151*** | — |

| D=f(S ) тела | 0,103±0,314 | 0,892±0,085*** | <0,01 | 0,730 + 0,142*** | <0,05 | 0,628±0,235* | — |

| D=f(S ) l v тела’ | 0,016±0,306 | 0,499±0,163* | — | 0,703±0,148*** | — | 0,613±0,238* | — |

S— площадь поверхности тела, м2; * — R, <0,05; ** — R, <0,01; *** — R, <0,001.

После ампутации конечностей выявилась нарастающая специфическая зависимость межу ростом и массой тела, между редуцированной площадью поверхности тела и жировой массой. После ампутации конечностей, при уменьшении мышечной и костной ткани, на фоне формирования избыточного жирового компонента, общая масса тела в значительной степени определяется жировой тканью. Зависимость массы тела возрастает от жирового компонента по мере повышения уровня дефекта. Вместе с этим повышается теснота взаимосвязи между жировой массой тела, с одной стороны, и массой подкожного и внутреннего жира, с другой стороны. Взаимосвязь между внутренним и подкожным жиром остается высокой во всех группах, независимо от уровня дефекта.

Рис. 2. Изменение жировой массы тела после ампутации нижних конечностей.

Рис. 3. Изменение массы подкожного и внутреннего жира после ампутации нижних конечностей.

Рис. 4. Изменение жировой массы тела и отношение жировой массы к площади поверхности тела.

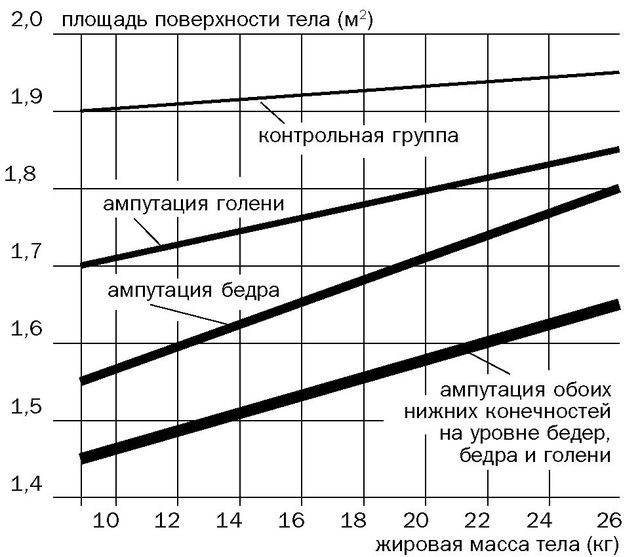

Рис. 5. Кривые регрессии, отражающие зависимость между площадью поверхности тела и жировой массой тела.

На рис. 5 показаны кривые регрессии, отражающие зависимость между площадью поверхности тела и жировой массой тела. Прослеживалась существенная разница между контрольной группой и инвалидами, обусловленная уменьшение площади поверхности тела. При равновеликой жировой массе тела выявилось закономерное изменение площади поверхности тела. Однако, сохранялась прямая взаимосвязь между этими двумя показателями причем более выраженная у инвалидов, чем в контрольной группе. Помимо этого, в условиях меняющихся нормальных росто-весовых отношений процесс жироотложения сопровождается заметным увеличением площади поверхности тела. Изменение площади поверхности тела коррелирует с изменением массы тела и не коррелирует с изменением роста. Несомненно, данные закономерности имеют существенное значение для объективной антропометрической оценки состояния организма после обширных ампутаций нижних конечностей и разработки реабилитационных мероприятий, включающих средства адаптивной физической культуры.

Антропометрические исследования по непрямому определению жировой массы тела у инвалидов с выраженными клиническими признаками ожирения были дополнены оценкой физического развития с использованием методов индексов.

На основании полученных антропометрических измерений рассчитывались: весоростовой показатель (индекс Кетле), представляющий собой отношение массы тела к росту стоя и индекс массы тела, как отношение массы тела к квадрату длины тела. Помимо этого определялось отношение этих индексов к редуцированной площади поверхности тела. Результаты определения указанных индексов, в соответствии с контрольной группой, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Индексы массы тела при различных уровнях ампутации конечностей (М±т)

| Показатели | Контрольная группа (n=12) | Ампутация голени (n=11) | Р3-4 | Ампутация бедра (n=12) | P3-6 | Ампутация обеих голеней (n=5) | P3-8 | Ампутация обоих бёдер, бедра и голени (n=14) | P 3-10 |

| Индекс Кетле (г/с) | 397,6±18,7 | 492,9±22,3 | <0,02 | 523,8±29,5 | <0,01 | 535,4±31,5 | <0,05 | 491,7±23,1 | <0,01 |

| Индекс массы тела (мг/м2) | 22,0±1,6 | 29,0±1,7 | <0,02 | 31,1±2,2 | <0,01 | 29,5±1,8 | <0,05 | 30,6±2,5 | <0,02 |

| Отношение индекса Кетле кSтела(г/с м/м2) | 208,3±11,6 | 283,9±16,3 | <0,01 | 304,1±18,9 | <0,01 | 293,0±17,4 | <0,05 | 334,3±17,6 | <0,001 |

| Индекс массытела / (г/м2/м2) | 11,5±1,5 | 17,0±1,8 | <0,05 | 17,5±1,4 | <0,02 | 16,1±0,9 | <0,05 | 19,5±1,2 | <0,01 |

У лиц, составивших контрольную группу, индекс Кетле и индекс массы тела находились в пределах возрастной нормы и отражали нормальное развитие и телосложение организма (А. В. Чого-вадзе и соавт., 1977; Ю. А. Петров и соавт., 2003; А. М. Wolf, 1996).

После ампутации на уровне голени выявлено увеличение весоростового показателя, относительно контрольной группы на 24,0% (Р<0,02), индекса массы тела — на 31,8% (Р<0,02). Увеличение показателей отразилось на величине индексированных величин, рассчитанных по отношению к редуцированной площади поверхности тела, которые превышали соответствующие величины контрольной группы на 36,3% (Р<0,01) и 47,8% (Р<0,05).

После ампутации на уровне бедра весоростовой показатель увеличился по сравнению с контрольной величиной на 31,7% (Р<0,01), индекс массы тела — на 41,4% (Р<0,01). Индексированные величины, рассчитанные по отношению к редуцированной площади поверхности тела, увеличились на 46,0% и 52,2%, соответственно. Анализируемые показатели превышали таковые у инвалидов, перенесших ампутацию голени всего на 6,3 — 7,2%.

После ампутации обеих голеней весоростовой показатель превышал контрольную величину на 34,6% (Р<0,05), индекс массы тела — на 34,1% (Р<0,05), величины, рассчитанные по отношению к редуцированной площади поверхности тела — на 40,6% (Р<0,05) и 40,0% (Р<0,05), соответственно.

После ампутации обеих нижних конечностей на уровне бедер, бедра и голени, по сравнению с контрольной группой, весоростовой показатель оказался увеличенным на 23,7% (Р<0,01), индекс массы тела — на 39,1% (Р<0,02) и относительные величины — на 60,5% (Р<0,001) и 69,6% (Р<0,01).

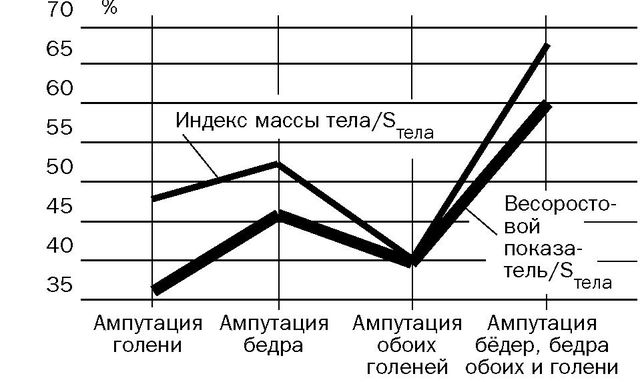

Таким образом, не удалось выявить статистической зависимости увеличения весоростового показателя и индекса массы тела от уровня дефекта. Однако при анализе относительных величин, рассчитанных по отношению к редуцированной площади поверхности тела, выявилась тенденция к закономерному их увеличению, что особенно ярко проявилось в группе инвалидов, перенесших ампутации обоих бедер, бедра и голени (рис. 6).

Таким образом, проведенные антропометрические исследования позволили выявить существенные изменения жировой массы тела, которые находятся в прямой зависимости от уровня ампутации.

Рис. 6. Изменения индексированных показателей, рассчитанных по отношению к редуцированной площади поверхности тела.

Основными причинами развития ожирения, по нашему мнению, являются, во-первых, резкое ограничение двигательной активности, которая наиболее выражена после ампутации обеих нижних конечностей, когда человек вынужден передвигаться на кресле-коляске. Следует отметить, что ходьба на протезах, представляющая собой значительную физическую нагрузку, не сопровождается какими-либо изменениями жировой массы тела. Вторым принципиально важным аспектом, способствующим формированию избыточной жировой массы тела, является нерациональное питание. Клинические наблюдения показали, что рацион питания и калорийная ценность пищи в значительной степени превышает энергетические потребности организма. Полученные данные со всей очевидностью свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к оптимизации образа жизни, что возможно на основе применения адекватных средств адаптивной физической культуры, физиотерапевтических процедур, в частности подводного душа-массажа, душа Шарко и др. в сочетании с рациональным питанием.